DO計による溶存酸素測定 ~ 確かな測定値を得るための補正技術

溶存酸素測定に影響を与える因子

水生環境における溶存酸素は、殆どの生物種にとってその生存に関わる必要不可欠なパラメータとなりますが、そうした溶存酸素濃度のダイナミクスを把握することは、水生管理者、アクアリスト、研究者などにとっても生態系の理解を進めるうえで極めて重要な課題となります。

しかし、正確な溶存酸素データを取得するためにはいくつかの重要な変数が存在し、DO測定におけるデータの信頼性を議論するには、以下に示す【1】から【4】の4つの影響を考慮する必要があります。

【1】温度が溶存酸素測定に与える影響について

溶存酸素の測定に最も大きな影響を与える変数は温度です。

温度は、DO電極による計測メカニズムでコアファクターとされる“酸素透過膜内での酸素拡散速度”、また、一般的物理特性である“酸素溶解度”に対して著しい影響を与えます。

そのためDO計に内蔵される温度センサーが正しく機能していることは、良好な測定品質を得るための極めて重要な条件となります。

1-1.温度とDO電極の酸素透過特性について

まず、DO電極において酸素透過膜(高分子メンブレン)の温度依存特性が考慮されるべきポイントとなります。

酸素透過膜を透過する酸素分子の拡散挙動について、これはDO電極が電気化学式(隔膜式)または光学式に関わらず、温度変化によって透過膜自身の熱力学的分子振動が増減することで、透過膜のガス透過係数が変化し、その結果、膜を透過する酸素分子の透過量が著しく変動します。

温度による酸素透過量の変動係数は、透過膜の材質にもよりますが、1℃の温度上昇で、通常の隔膜式センサーで約4%増、ラピッドパルスセンサー(隔膜式・無攪拌タイプ)では約1%増、光学センサーでは約1.5%増となります。

ですので、例えば、試料の温度が20℃から15℃に変化した場合、使用するセンサーの種類によってその影響度合いは異なりますが、酸素分子の透過量が減少するため、実際に酸素分子がDO膜を透過する単位時間量が減少します。その結果、DO電極が感知する酸素量のシグナル(電流値)も減少してしまいます。

一般的にDO電極では、この酸素量のシグナル(電流値)が、水中の酸素分圧に正比例し、また酸素分圧は、酸素飽和度%の出力に直接関係します。

*補足

1気圧大気下における酸素構成比率21%(不変)より、酸素分圧は、760mmHg×0.21≒160mmHg が酸素飽和度100%に匹敵します。

電極が感知する酸素分圧P mmHgのとき、飽和度% = P / 160 ×100 で与えられます。

このため、実際には水中の酸素飽和度%が変化していない場合でも、DO電極では、温度変化により酸素飽和度%の測定値を低く出力することになります。

そのため、温度変化に対して、DO電極が感知する透過酸素量のシグナル補正が必要となり、前述の温度による酸素透過量の変動係数を用いた補正が実施されることになります。

旧来のアナログ式測定器では、サーミスタを組込み、回路上で出力補正してきました。

一方、最近のデジタル式測定器では、サーミスタから読み取った温度を内部ソフトウェアにて、独自のアルゴリズムを用いて温度補正が行われています。

1-2.温度と酸素溶解度

上述のとおり、温度変化が酸素透過量に及ぼす影響について述べてきましたが、“温度”は、1気圧大気下で酸素が水へ溶解しうる最大値(飽和度100%)を示す“酸素溶解度”にも影響を与えます。

水への酸素溶解度は、mg/L濃度で示され、温度に逆相関することは科学的事実として明らかであり、実際の特性については下表のとおりとなります。

暖かい水であればあるほど、その酸素溶解度mg/Lは低下します。

例えば、淡水の場合、水表面(気圧760mmHg)では、常に大気に晒され完全に飽和しているため、温度に関係なく酸素飽和度は100%(酸素分圧160mmHg匹敵)となります。

しかし、水に対する酸素溶解度mg/Lは上表のとおり温度によって変化するため、同じ酸素飽和度100%の飽和水であっても、mg/L濃度としてのDO値は温度によって影響を受けることになります。

具体例をあげますと、1気圧下で100%飽和度であった場合、15℃の水では10.08mg/Lの酸素が溶け込みますが、30℃の水では7.56mg/Lしか溶け込みません。

つまり、DO値をmg/L 濃度で表す場合には、上表の温度相関特性により、補正を行う必要があることを意味します。

このように、電極で実際に感知している酸素量のシグナルである酸素分圧から得られる“飽和度%”をmg/L濃度に変換する際には、酸素透過膜の酸素透過量および酸素溶解度に関連する温度影響を考慮する必要があります。

YSI社の光学式ProSolo、ポーラロ隔膜式Pro20のような新しいデジタルシリーズでは、機器の校正や測定中に、内蔵ソフトウェアによりこれらの温度影響を自動的に補正し、リアルタイムに処理を施しています。

飽和度%の温度補正が実施されたあと、飽和度、温度、塩分からmg/L濃度への変換は、米国の『水域又は下水の標準試験法(*Standard Methods for Examination of Water and Wastewater[IY-X1] )』で規定される数式を用い、機器の内蔵ソフトウェアにより自動的に算出されます。

以下に、飽和度からmg/Lへの変換についての実例を示します。

1-3.飽和度から溶存酸素量mg/Lを求める方法

以下に、飽和度%をmg/L(或いは ppm:parts per million)に変換する方法について説明します。

mg/L値の計算には正確な温度値を使用する必要があり、また海水を考慮する場合、塩分濃度も必要となります。

ステップ1 : サンプルの飽和度、温度、塩分濃度を決定します。

ステップ2 : 温度・塩分を変数とした酸素溶解度表より、溶解度を読取り、測定値である飽和度を乗じます。

(例)

ステップ1 : サンプルは20ºCで塩分0 pptであり、DO飽和度80%の測定値を得た。

ステップ2 : 0.80(DO%)に9.09(塩分0、20℃における酸素溶解度表の値)を乗じる

0.8 × 9.09 = 7.27mg/L

結果: 7.27は、20ºCで塩分濃度0 pptの試料のDO飽和度80%に相当するmg/L値です。

【2】塩分が溶存酸素測定に与える影響について

DO濃度に影響を与える2つ目の要因は、塩分濃度です。

飽和度%の測定値は塩分濃度(または溶存固形分)とは無関係ですが、mg/L濃度は塩分濃度によって大きく変化します。

つまり、塩分濃度は、酸素溶解度に影響を与えることを意味し、塩分濃度が高くなると、酸素を溶解する能力が低下します。例えば、1気圧 25℃で塩分濃度0 pptの酸素飽和の淡水には8.26mg/Lの酸素が含まれていますが、同じ圧力、温度で酸素飽和の海水(36ppt)には6.72mg/Lの溶存酸素しか含まれていません。

したがって、測定値のmg/Lへの換算には、温度とともに塩分濃度も考慮する必要があります。この計算は、飽和度、温度、塩分濃度をパラメータとして、米国の『水域又は下水の標準試験法(Standard Methods for Examination of Water and Wastewater[IY-X2] )』で規定される数式を使用して行われます。

mg/Lに変換するための計算とその実例は、【1】で述べた同様のプロセスに従います。

2-1.YSI DO計における塩分補正のメソッド

mg/Lの計算に使用される塩分濃度の値は、使用する機器によって以下に示す2つのいずれかのメソッドで得られます。

メソッド1:組込の電導度電極による塩分濃度測定

電導度電極が測定器に搭載され、塩分濃度を同時に測定することが可能であるYSI溶存酸素計(Pro2030、ProSolo ODO/CTなど)の場合、電導度電極で測定した塩分値が直接mg/Lの計算に使用されます。したがって、DOのmg/Lを正確に出力させるためには、電導度電極が適正に校正され、正しく機能していることが重要となります。

メソッド2:ユーザーによる塩分濃度の手動入力

電導度電極を搭載していないYSI溶存酸素計では、測定サンプルの塩分値をエンドユーザーが手動で入力することができます。

様々な種類の水の典型的な塩分値のリストについては、以下の塩分ガイドを参照してください。

塩分ガイド – 平均塩分濃度

*塩分濃度は、「水域又は下水の標準試験法」の「実用塩分PSU」に従って、

電導度と温度の測定値から求めた単位なしの数値です。

ところで、塩分単位についての歴史的な経緯ですが、電導度の比を示す実用塩分スケール(Practical Salinity Scale)で示す塩分値(PSU)も、旧来より用いられてきた水に含まれる溶存塩分の質量比濃度(PPT)として示される塩分値も、いずれも数値が酷似し同等であったことから、これまでは慣習的に質量比濃度としての「PPT (Parts Per Thousand)」という単位がそのまま用いられてきました。

(*単位による数値格差の混乱を避けるため、むしろ、旧来のPPTの数値に同等になるようにPSUでの電導度基準について意図的に設定されたとも謂われています)

しかし現在では、実用塩分スケールによる考え方も定着してきており、PPTよりも実用塩分単位PSU(Practical Salinity Units)での表記が一般的になっています。(前述のとおり、数値的にはPPTとPSUは酷似します)

2-2.汽水域におけるYSI DO計のメリット

特に河口や沿岸湿地のような汽水域など、塩分濃度が場所と時間により異なる水をサンプリングする場合では、データの精度を高めるために、電導度も同時に測定できる溶存酸素計を使用することをお勧めします。

電導度センサーを備えた溶存酸素計は、電導度センサーから読み取ったリアルタイムの塩分値をDO mg/L濃度の補正、算出に使用します(Pro2030、ProQuatro、ProDSS、またはProSolo ODO/CTなど)。

このことにより、新しいサンプリング地点のたびに塩分濃度という補正係数を手動で変更する必要がなくなるため、高精度なデータサンプリングが容易に行えるようになります。

【3】 気圧が溶存酸素測定に与える影響について

溶存酸素の校正・測定に影響を及ぼす可能性のあるもう一つの要因として、気圧があります。

温度や塩分濃度のときと同様に、さっそくその影響について考察してみましょう。

大気圧は、空気やサンプル水に含まれる酸素分圧に影響します。

例えば、空気中の酸素の割合は常に21%ですので、実際の酸素分圧は大気圧の変動により変化します。

ところで、1-1、1-2.にも関連事項として少し触れていますが、

1気圧760mmHgの大気(酸素分圧160mmHg:0.21×760mmHg)に接する水が酸素平衡した場合(平衡状態では水中の酸素分圧は大気の酸素分圧と等しく160mmHg)、水中の酸素分圧160mmHgがDO電極により検出されます。

そのときの酸素飽和度%は、1気圧下での酸素分圧160mmHgに対する酸素分圧の測定値の比となるので、160/160×100=100%となります。

つまり、言い換えれば、飽和度100%時でのmg/L濃度をリストとして示したのが“酸素溶解度表”であるわけです。

ここで、例えば、この試料温度が25℃の場合、酸素溶解度表から溶存酸素濃度は8.26mg/Lとなりますが、この同じ試料を標高の高いところに移動させると、大気圧の低下とともに酸素分圧が低下し[KM-X1] ます。ここで、飽和度%は酸素分圧の低下に比例して下がりますので、もし試料温度が変わらず25℃であれば、試料中の溶存酸素濃度mg/Lは低下することになります。

この現象は、「同一温度において、液体に溶解する気体の物質量は、接液している気中の気体の分圧に比例する」というヘンリーの法則で説明されます。

(尚、1気圧の大気圧下(酸素分圧160mmHg)の場合、溶解平衡に達したサンプル内の酸素濃度は、酸素溶解度表のmg/Lに等しく、そのときの酸素飽和度は、温度に関わらず100%ということになります。)

具体例を挙げてもう少し考えてみましょう。

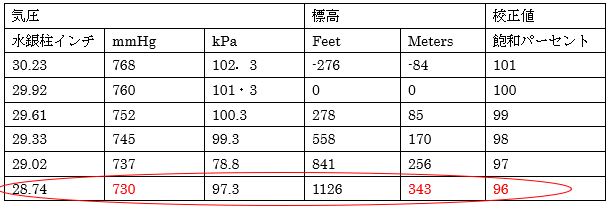

例えば、標高343mの場合では、大気圧は730mmHgであり、 酸素分圧は153 mmHg(0.21 x 730 mmHg)と算出されます。

そして、そのときの表層水の飽和度%は、95.6%(153/160 x 100%) となります。

従って、そのときの試料の温度が25ºCの場合であれば、装置は酸素溶解度表に基づいて 7.90 mg/L(8.26mg/L×95.6%)の溶存酸素濃度を出力することになります。

ところで、上述の大気圧の影響は、DOセンサーの校正プロセスで補正することができます。

酸素センサーの校正の際には、センサーが感知している内部シグナル(電流値)と、既知の値である酸素分圧との一次線形相関が得られます。また、校正後の測定時には、センサーが感知する内部シグナルの変化に応じて、機器は単純な一次線形処理に基づいて酸素分圧を求め、飽和度を再計算することになります。

したがって、システムがドリフトしない限り、一度でも気圧を含めた適切な校正を行った後では、気圧に変化が生じてもDO電極の高精度な酸素分圧検出を保証し、高精度なDO測定を実現します。大気圧補正は、YSIの全ての溶存酸素センサーにおいて機能し、高精度なDO校正の実現に寄与します。

【4】流速が溶存酸素測定に与える影響について

溶存酸素計の測定に影響を与える要因はたくさんあります。

これまで、温度、塩分、気圧の影響に注目してきましたが、ここでは流速依存性について詳述します。

Leland Clark博士(写真)により開発されたクラーク型ポーラログラフィック式電極や、ガルバニ式などの一般的な電気化学センサーは、測定中に酸素を消費するため、サンプル水を攪拌して、電極感知部周辺に常に新たなサンプル水が供給されるようにする必要があります。

攪拌せずにサンプル水を電極感知部周辺で滞留させると、測定による酸素消費の影響で、サンプル水のDO濃度が漸減していくため、測定値は低い数値を示し、人為的な測定エラーに至ります。

これは、センサーが正確な測定値を得るためにサンプル水に流れが必要であることを意味し、このことは一般的にDO測定における『流速依存性』と呼ばれています。

しかし一方、光学式DOセンサー(ProSolo、ProDSS、EXO)では、流速依存性がなく、DO測定時に酸素を消費することがないので撹拌の必要性もありません。

但し、光学式DOセンサーの応答時間は、流速によって改善されることが確認されており、精度に変わりはありませんが読取りまでの時間が短縮されます。

1日に何度も多くのDO測定を行うBODアプリケーションなどでは、ProOBODなど内蔵スターラー型の光学式DOセンサの使用が大変有効です。1測定あたりほんの数秒の時間の節約であっても、数多くの測定サンプルを取り扱う場合には、多大な時間の節約につながります。

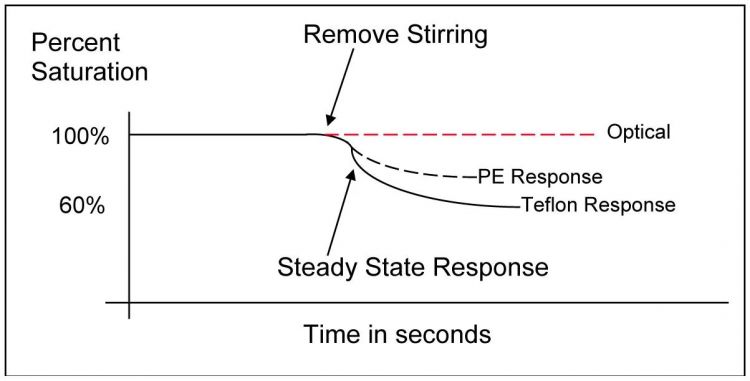

以下に示すグラフは、光学式DOセンサーの利点を説明するものです。

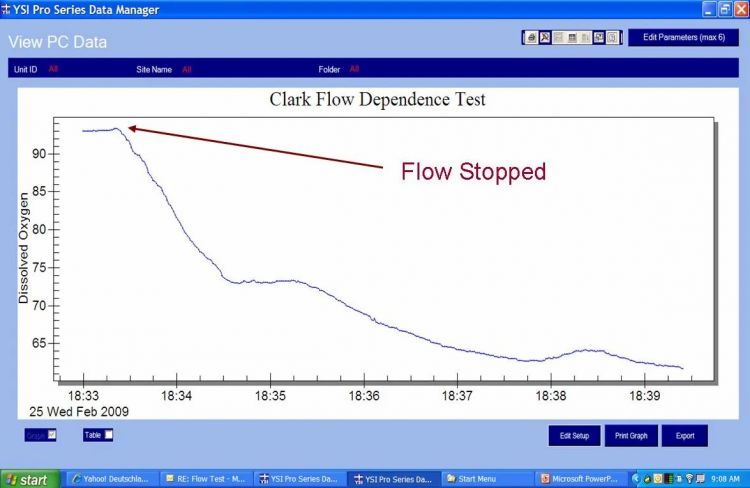

最初のグラフは、機械式スターラーバーで十分に試料を動かした空気飽和水試料を、一般的なポーラログラフ式DOセンサーで測定したときのデータです。

攪拌機能をオフにした時点から、測定による酸素消費の影響で、サンプル水のDO濃度が漸減し、人為的な測定エラーを生じています。

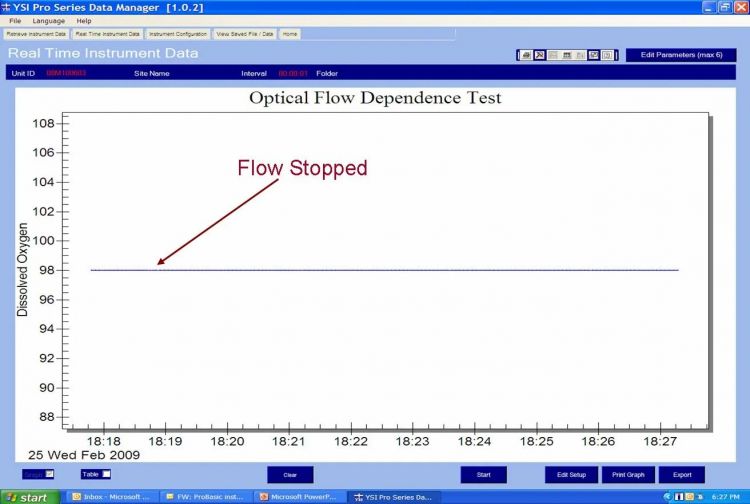

2つ目のグラフは、同じ空気飽和水溶液の試料をスターラーバーで攪拌しながら、光学式DOセンサーで測定したときのデータです。

そして、途中でスターラーバーを停止しても、測定値は一定で正確な値を示し、光学式DOセンサーが流速に依存しないことが証明されます。

特に低流速域や、井戸のように水の動きがほとんどないところ、また攪拌自体を避けなければいけない測定アプリケーションにおいては、光学式DOセンサーの大きな利点となります。

一般的な電気化学(隔膜)式DOセンサーには流速依存性がありますが、その特性は膜の材

質と厚みによって決定されます。

例えば、ポリエチレン膜(PE)は、下のグラフに示すように、従来のテフロン膜(PTFE)より

も試料水の攪拌や流速が少なくてすみます。

このグラフでは、3種類のセンサー(光学式DO、電気化学式DO-PE膜とPTFE膜)を、スターラーバーを使って試料水に投入した際のデータを示します。

攪拌を止めると即座に、電気化学的DOセンサーの測定値は低下します。

センサーにPTFE膜を用いた場合、PE膜に比べて急速に低下しています。

このように、DO膜や電極方式について、さまざまな種類がありますが、それぞれの特性に応じて、膜や電極方式を用途に最適化して使い分けて頂くための一助となれば幸いです。

*【分析方法】第 11 条

・ これらの規則の目的のために、水路又は土壌に排出される産業廃水は、アメリカ公衆衛生学会(American Public Health Association)、アメリカ水道協会(the American Water Works Association)、 米国水質汚染管理評議会(the Water Pollution Control Federation of the United States)が共同で発表し、随時更新されている「水域又は下水の試験の方法の基準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)」の最新版又は局長が適切であると思う分析方法に従って行わなければならない。